Die tödliche Dialektik des Vergleichs zwischen der Türkei und Deutschland

| Adem Hüyük

Als Folge populistischer Politik in der Türkei hat sich der absurde Vergleich mit wirtschaftlich starken EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Österreich zunehmend etabliert. Weite Teile der Bevölkerung glauben mittlerweile ernsthaft, dass solche Vergleiche sinnvoll seien. Doch diese Beurteilungen, die ohne klare Kriterien aufgestellt und auf nahezu unmöglichen Verallgemeinerungen basieren, schaffen keine gesunde Denkstruktur – sie produzieren vielmehr eine ideologische Illusion.

Unter diesen Umständen findet eine Aussage wie „Deutschland beneidet die Türkei“ leicht Gehör und stumpft das rationale Denkvermögen vieler Menschen ab. Was auf den ersten Blick wie eine patriotische Propaganda erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Ursache intellektueller Trägheit, mangelnder Selbstkritik und eines inhaltsleeren Selbstbewusstseins.

Diese Behauptung erleichtert es den Menschen, ihre eigene Armut und Benachteiligung nicht durch Widerstand zu überwinden, sondern sich mit irrationalen Erklärungen wie „sie beneiden uns“ zu trösten. In Wahrheit ist die Aussage „Deutschland beneidet die Türkei“ keine wissensbasierte Analyse, sondern ein rhetorisches Mittel zur Kompensation eines unterdrückten Bedürfnisses nach Stärke.

Doch der Weg zur Entwicklung führt über Selbstkritik, Hinterfragen und den Mut, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Wo die Ignoranz sich hinter Parolen versteckt, bleibt die Wahrheit unsichtbar – und das Volk applaudiert nur noch.

In der Türkei hat eine staatszentrierte Regierungsmentalität, die den Staat als heilig und das Volk als schuldig betrachtet, eine breite Bevölkerungsschicht hervorgebracht, die jedes negative Ereignis als Schicksal akzeptiert, einen arabesk geprägten Lebensstil verinnerlicht hat und passives Erdulden als Normalität ansieht. Diese Menschen haben im Laufe der Zeit ihre Fähigkeit zur kritischen Reflexion verloren und nehmen jede ihnen präsentierte Aussage bedenkenlos an.

In der politischen Tradition der Türkei steht der Staat über dem Volk – als privilegierte, unantastbare Instanz. Dieses Denken, das schon in der frühen Republik unter dem Motto „Erhalte den Staat, damit die Nation lebt“ Gestalt annahm, hat sich später zu einer Sichtweise entwickelt, in der das Volk selbst für seine Probleme verantwortlich gemacht wird.

Regierungsversagen wird meist durch Begriffe wie „ausländische Mächte“, „Verräter“ oder „undankbares Volk“ relativiert. Die Gesellschaft wurde durch Bildung, Medien und religiöse Narrative in eine fatalistische Kultur eingebettet. Statt ihre Armut zu hinterfragen, lernten die Menschen zu sagen: „Es war schon immer so, es wird immer so bleiben.“ Dieser arabeske Geisteszustand, der Schmerz idealisiert und Unterwerfung als Tugend darstellt, hat nach und nach das gewünschte Profil eines „unkritischen Wählers“ hervorgebracht – einer, der selbst widersprüchlichste politische Botschaften bereitwillig akzeptiert.

Auch türkischstämmige Menschen in Ländern wie Deutschland und Österreich spiegeln diese Denkmuster wider, indem sie ständig Vergleiche zwischen beiden Ländern ziehen, um ihre eigene Identität zu definieren. Diese Vergleiche basieren oft nicht auf objektiven Kriterien, sondern auf politisch gefärbten Weltbildern.

Der historische Kontext wird dabei völlig ausgeblendet: Die Aufklärung, die Reformation, die protestantische Arbeitsethik und die industrielle Revolution – all das, was die Modernisierung Deutschlands mitgeprägt hat, wird ignoriert. Das führt zu oberflächlichen und reduktionistischen Vergleichen.

Ein grundlegendes Problem ist das fehlende Verständnis für den Unterschied zwischen „Wachstum“ und „Entwicklung“. Den türkischen Beton-Boom mit der deutschen Wissensökonomie gleichzusetzen, zeugt von gravierendem Bewusstseinsmangel.

Doch die Kritik an einem unlogischen Vergleich bedeutet keineswegs, das deutsche Volk für überlegen zu halten. Kein Volk ist einem anderen von Natur aus überlegen. Jedes hat seine eigenen Werte, historischen Erfahrungen und Entwicklungsbedingungen.

Vergleiche sind nur dann sinnvoll, wenn sie als Mittel zur Erkenntnis, Transformation und Selbstreflexion eingesetzt werden – nicht als populistisches Denkwerkzeug. Nur so kann die Dialektik fruchtbar und nicht destruktiv wirken.

Eine Vergleichsanalyse ist nur dann sinnvoll, wenn klar definiert wird, was verglichen wird.

Wenn man das Klima oder die Küsten vergleicht, dann mag Deutschland die Türkei beneiden.

Vergleicht man hingegen Industrie, Wissenschaft, Rechtsstaatlichkeit oder Bildungssysteme, wird deutlich, dass die Türkei eher Deutschland beneidet.

Grenzenlose, inhaltsleere Vergleiche sind daher nichts weiter als provokative Slogans, genährt von einem Minderwertigkeitskomplex und aufgeblähtem Nationalstolz.

Hat die türkische Diaspora zu diesem Narrativ beigetragen?

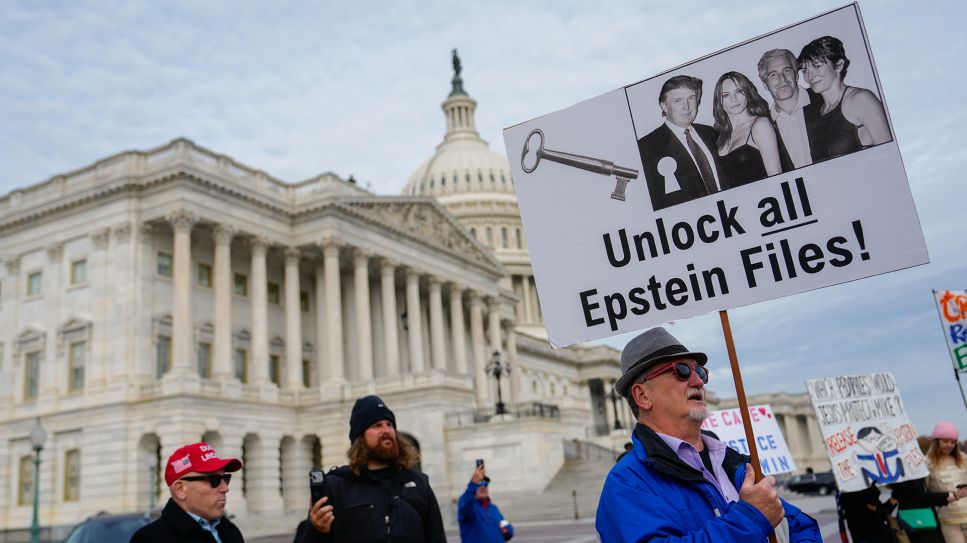

Ja. Die Aussage „Deutschland beneidet die Türkei“ wird nicht nur von der türkischen Regierung propagiert, sondern auch innerhalb der türkischen Diaspora in Europa weitgehend übernommen – insbesondere in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien. Viele türkeistämmige Migranten konstruieren ihre Identität über einen ständigen Vergleich mit ihren Herkunfts- und Aufenthaltsländern – wobei sie die Vorstellung eines „beneideten“ Heimatlands oft bereitwillig übernehmen.

In einem zwischen zwei Kulturen gespannten Identitätskonflikt entwickeln viele Migrant:innen eine übermäßige emotionale Bindung zur Türkei. Diese Bindung wird im Laufe der Zeit zunehmend irrational und verwandelt sich in eine reflexhafte Verteidigungshaltung gegenüber jeglicher Kritik.

Ein Mensch, der sich in der Gesellschaft ausgegrenzt fühlt, hebt sich durch die Überhöhung seines Herkunftslandes symbolisch selbst auf – das Narrativ vom beneideten Heimatland wird zum psychologischen Schutzmechanismus.

Die türkische Regierung hat in den letzten 10 bis 15 Jahren gezielt Propaganda auf die im Ausland lebenden Türk:innen ausgerichtet. Durch staatliche Institutionen, Moscheevereine, Konsulate und Kulturorganisationen wurde immer wieder die Botschaft vermittelt: „Der Westen ist gegen uns, weil wir aufsteigen.“

Diese gezielte Erzählstrategie hat die Diaspora zu einem verlängerten Arm der türkischen Innenpolitik gemacht. In sozialen Netzwerken wie YouTube, WhatsApp oder Facebook verbreiten sich Inhalte, in denen behauptet wird, Deutschland beneide die Türkei – meist in Form von manipulierten oder erfundenen Nachrichten. Sie bieten emotionalen Trost und werden deshalb gerne geglaubt.

Dabei hätte die Diaspora eigentlich das Potenzial, sowohl die Türkei aus der Distanz als auch westliche Demokratien aus nächster Nähe kritisch zu reflektieren. Doch statt kritischem Denken dominiert derzeit ein leeres Selbstbewusstsein, das aus Einsamkeit und Propaganda gespeist wird – eine Mischung, die mit der Realität oft nichts mehr zu tun hat.

Dieses Klima nützt weder der Türkei noch schadet es Deutschland – es verdeckt lediglich die Wahrheit.| ©Der Virgül