Voll, aber Einsam | Wiens Bezirk Favoriten

| Adem Hüyük

Favoriten, der bevölkerungsreichste Bezirk Wiens und Österreichs, hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem der am schnellsten wandelnden und meist diskutierten Stadtteile entwickelt. Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche Dynamik und Migration treffen hier aufeinander. Der Bezirk ist längst nicht mehr nur ein Arbeiterviertel; er funktioniert wie ein gesellschaftliches Labor, in dem Identitäten, Kulturen und Zugehörigkeiten neu definiert werden. Doch dieser Wandel hat eine unsichtbare Kehrseite: Favoriten wird zunehmend aus der Wiener Innenstadt ausgegrenzt.

Favoriten war lange Zeit das Zentrum der migrantischen Arbeiterschaft. In den 1960er-Jahren kamen türkische und jugoslawische Arbeiter, in den 1990er-Jahren Flüchtlinge aus dem Balkan, in den letzten Jahren dann arabische, kurdische und afghanische Communities – jede Migrationswelle verschmolz mit der vorherigen und formte ein neues gesellschaftliches Gefüge. Dieses Gefüge wird jedoch von anderen Wiener Bezirken oft als „andersartig“ wahrgenommen.

In Medien und Politik wird der Name „Favoriten“ gelegentlich mit „Lärm“, „kulturellem Durcheinander“ oder „Integrationsproblemen“ gleichgesetzt. Diese Rhetorik lässt die Bewohner*innen ständig in einer Verteidigungsposition fühlen. Dabei ist der 10. Bezirk einer der Bezirke, in dem Menschen am frühesten mit der Arbeit beginnen, am meisten Steuern zahlen und am wenigsten Urlaub nehmen.

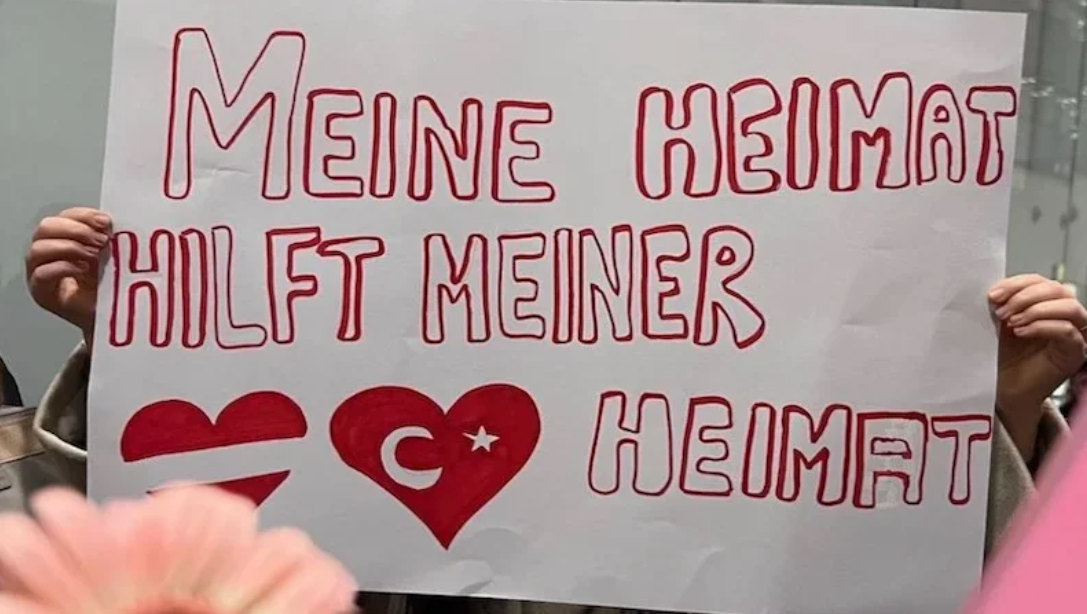

Gleichzeitig fühlen sich Migrantinnen hier sicher. Die Nähe zu Nachbarinnen, die dieselbe Sprache sprechen und eine ähnliche Kultur teilen, bricht Einsamkeit und Fremdheitsgefühle. Favoriten ist nicht nur ein Wohnort; der Bezirk hat sich zu einem Netzwerk der Solidarität und einem Raum der Zugehörigkeit entwickelt.

Favoritenstraße: Die Straße lesen

Die Favoritenstraße ist mit 5,7 Kilometern Länge und der höchsten Hausnummer 262 eine der längsten Straßen Wiens. Sie ist Teil der B16, der Ödenburger Straße. Die Straße beginnt im 4. Bezirk nahe dem Stadtzentrum bei der Wiedner Hauptstraße, führt über den Südtiroler Platz und den Wiedner Gürtel in den 10. Bezirk und passiert Columbusplatz, Keplerplatz, Viktor-Adler-Platz und Reumannplatz. Bei Altes Landgut erreicht sie den Laaer Berg und führt weiter Richtung Rothneusiedl.

Von der Gesamtlänge von 5,7 Kilometern zeigen nur etwa zwei Kilometer – zwischen Reumannplatz und Hauptbahnhof – Unterschiede im Nutzungsmuster. Das Gefühl, in der Nähe gleichgesinnter Menschen zu sein, zieht Migrant*innen in diesen Bereich. Besonders Geflüchtete wählen die Favoritenstraße als sicheren Raum, um soziale Kontakte zu knüpfen.

Die Favoritenstraße war lange Symbol für Kleingewerbe, Familienbetriebe und migrantische Unternehmer*innen. Doch die Lage hat sich zuletzt verändert: Neue Betriebe sind überwiegend kleine Cafés, Fast-Food- und Lieferservices mit kurzfristiger Ausrichtung. Diese temporäre Ökonomie schafft zwar Beschäftigung, vermittelt der Straße aber ein Gefühl von Vergänglichkeit. Globale Marken ziehen sich nach und nach zurück.

Auch der Mietmarkt vermittelt ein Gefühl der Vergänglichkeit. In den letzten zwei Jahren sind die Gewerbemieten in einigen Seitenstraßen um 25–30 % gestiegen. Besonders Verkehrsknotenpunkte wie U-Bahn-Ausgänge gelten als „hochfrequentierte Bereiche“. Dies setzt traditionelle Gewerbetreibende unter Druck und führt zu räumlicher Konkurrenz zwischen bestehenden Ladenbesitzerinnen und neuen Unternehmerinnen: Wer kurzfristig profitabel erscheint, bleibt bestehen.

Lieferverkehr und städtischer Puls

Ein weiterer Faktor der letzten Jahre ist der zunehmende Lieferverkehr, ergänzt durch Fahrräder und Scooter. Diese Fahrzeuge spiegeln sowohl die neue Ökonomie als auch die enge Infrastruktur wider. Besonders zu Stoßzeiten vor und nach der Arbeit führen Staus rund um Tramhaltestellen zu Sicherheitsproblemen für Fußgänger*innen.

Dieses sogenannte „Mikro-Logistik“-Problem zeigt, wie eng städtische Handelsgeschwindigkeit und infrastrukturelle Grenzen miteinander verbunden sind.

Soziologischer Wandel und räumliche Spannungen

Favoriten ist seit langem ein Zentrum der multikulturellen Wiener Gesellschaft. In den letzten zwei Jahren hat die demografische Vielfalt auf der Straße die sozialen Schichten deutlicher hervortreten lassen. Die wachsende migrantische Bevölkerung, unterschiedliche Konsumgewohnheiten, die erhöhte Aktivität während religiöser Feiertage und über soziale Medien organisierte Events verändern die Nutzung der Straße.

Einige Einheimische empfinden dies als „Lebendigkeit“, andere als „Lärm und Entfremdung“. Diese vielschichtige Struktur ist auch politisch sensibel. In Favoriten, traditionell ein SPÖ-Starkbezirk, hängen Wählerverhalten und Lebensqualität eng zusammen. Wenn die Dichte als „unkontrollierbar“ wahrgenommen wird, kann dies zu einem Verlust politischer Sicherheit führen.

Ökonomische Täuschung: Belebung oder Kosten?

In Großstädten wird „Lebendigkeit“ oft als Zeichen wirtschaftlichen Wachstums dargestellt. Studien zeigen jedoch, dass steigende Dichte nicht immer klare Vorteile für die Bevölkerung schafft. In Favoriten geht die zunehmende Aktivität mit steigenden Mieten und Preisdruck einher. Kurzfristig mag dies mehr Konsum oder Tourismus suggerieren, langfristig verschärft sich jedoch die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung.

Ökonom*innen bezeichnen diesen Effekt als „Crowding-out“: steigende Kosten verdrängen bestimmte Gruppen aus dem Raum.

Politische Dimension: Ein übersehener Wandel

Die Stadtverwaltung präsentiert die Transformation in Favoriten meist als „Erfolgsgeschichte“. Kampagnen wie „Wien kann Weltstadt“ interpretieren die steigende Aktivität als Zeichen der Modernisierung. Stadtplaner*innen warnen jedoch: Ohne Ausgleich durch soziale Infrastruktur (Grünflächen, Ruhebereiche, angemessene Mietpolitik) wird der urbane Stoff abgenutzt.

Die Lokalpolitik schweigt oft, weil jede Intervention bestimmte Wählergruppen tangieren könnte. So entwickelt sich der Wandel eigenständig; die Gewinner sind Kettenbetriebe, die Verlierer die Anwohner*innen.

Kulturelle Bedeutung: Verlust des Ortsgefühls

Der heutige Zustand der Favoritenstraße zeigt Wiens Identitätskonflikte als globalisierte Stadt. Für die alten Bewohnerinnen war dies „ein Viertel“, heute ist es „eine Route“. Soziologinnen sprechen von „Anonymisierung des Ortes“: Der Raum bleibt, verliert jedoch seine Bedeutung.

Diese Anonymisierung und der Verlust sozialer Bindungen erzeugen das Bild einer „vollen, aber einsamen“ Stadt. Selbst in einer Stadt mit starkem Sozialstaat birgt dieses Gefühl politisches Konfliktpotenzial.

Favoriten ist längst nicht nur ein Bezirk; es ist ein Testfeld für Wiens Zukunft. Die Menschenmenge hier schlägt wie ein Puls, doch die Gesundheit dieses Pulses hängt vom städtischen Wachstumsverständnis ab.

Die Favoritenstraße bleibt dieselbe Straße: dieselben Pflastersteine, dieselbe Trambahnlinie, dieselbe Eckbäckerei. Doch ihr Rhythmus hat sich verändert. Der Menschfluss ist gestiegen, die Bedeutung des Raumes hat abgenommen. Die letzten zwei Jahre haben Wien erinnert: Eine Stadt lebt nicht von der Menge, sondern von Menschen, die sich in dieser Menge noch erkennen.| ©DerVirgül